【部下のメンタル不調は上司の責任か?】メンタルが強い部下と弱い部下?

部下によってもメンタルの強さはそれぞれで、精神面でのマネジメントに苦心する上司の方々は多いでしょう。ネガティブ思考に陥りがちな部下については、「メンタルが弱い」という風に感じ、「いくら上司だからといってケアしきれない」と感じるシーンもあるはずです。

実際、ストレスに対する耐性には個人差がありますし、身体のつくりが違うように心や脳の働き方にも違いがあります。また、メンタル不調には複数の要因が関係しているため、部下の不調が上司の責任であるとは、一概に言えません。

一方で、職場におけるメンタルヘルス対策には、身近な上司の協力が欠かせないことも事実です。

今回はメンタル不調が生じるプロセスや、部下のメンタル不調を予防するために会社や上司ができることを紹介します。

(※休職中の部下とのやり取りで意識すべき点や、メンタル不調予防のポイントについては、下記の資料をご参照ください)

なぜメンタル不調は起きてしまうのか?

部下がメンタル不調となったとき、まず多くの方の頭をよぎるのは「何が原因なんだろう?」という疑問ではないでしょうか。

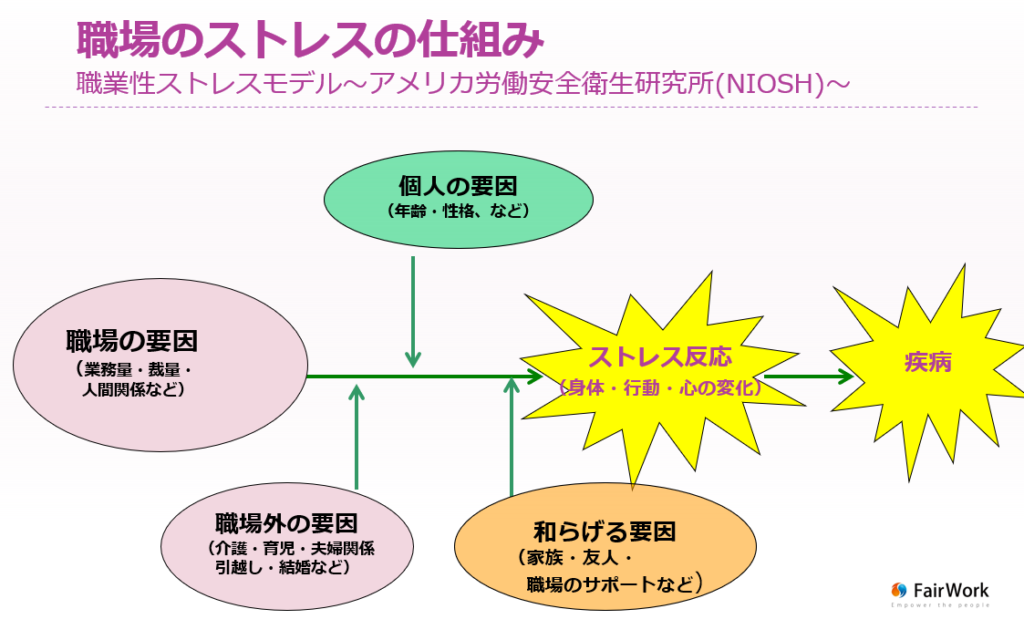

職場でメンタル不調が生じる流れについては、米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)がNIOSH職業性ストレスモデルとしてまとめています。

このモデルによると、メンタル不調の原因は職場のストレスだけではなく、プライベートでのストレスや、年齢・性別・性格といった個人の要因、そして上司や同僚・家族からのサポートがそれらを和らげ、結果としてストレス反応の程度が決まると考えられています。

このように、メンタル不調の原因は1つではなく、様々な要因が複雑に関係しています。ですので、「自分の対応がよくなかったせいではないか」と考えてしまう上司の方も、ご自身を責めないでください。

「部下のメンタル不調は上司の責任」と考える人は多い

メンタル不調の原因は複雑であるとはいえ、「部下のメンタル不調は上司の責任だ」と考える人もいます。その理由として、上司は部下の業務や安全をマネジメントする義務を課せられていることが挙げられます。

厚生労働省がまとめた「労働者の心の健康の保持増進のための指針(※)」では、上司である管理監督者が持つ安全配慮義務について触れられています。ここでは、事業者(≒会社)が従業員に対して負っている安全配慮義務の実行責任を管理監督者(部長や課長など)が一部担っているという理解がされています。

部下がメンタル不調になった=上司の責任ということではないですが、部下が持つスキルを最大限業務に活かせるよう工夫するだけでなく、メンタル不調・健康問題・キャリアの悩みなどにも気を配る役割が、上司には求められています。

そうはいっても、部下の相談対応に自信がない方も多くいらっしゃると思います。実際に、上司に求められている役割としては「いつもと違う部下の様子」に気づくことです。いつもと違う様子に気づいたら声をかけて話を聞き、必要に応じて、産業医面談や社内相談窓口に相談してみるようすすめましょう。

これらは、「ラインによるケア」と呼ばれ、部署長・チームリーダーなど直属の上司が実施するメンタルヘルス対策として注目されています。

(※参考:厚生労働省 独立行政法人労働者健康安全機構「職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針」)

上司が果たすべき「ラインによるケア」とは?

前述の通り、厚生労働省がまとめた「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では「ラインによるケア」の重要性が説かれています。ラインによるケアとは上司が実施する職場のメンタルヘルス対策であり、部下の健康維持・増進に向けた取り組みと言えるでしょう。

下記で具体的な施策を4つ紹介します。

① 部下の様子に気を配る

まず、積極的に部下の様子を気にかけることが大切です。

「いつもと違う」と感じる様子が続いたり、メンタル不調が疑われる言動・行動があった場合に早めに対処する必要があるでしょう。

「ある日突然職場にこなくなり、そのまま退職してしまった」

「メンタル不調を抱えていたとは知らず、プレッシャーを与え続けてしまった」

という後悔のないよう、日頃から部下の様子にアンテナを張っておくことが肝心です。

特に下記のような様子が見られたときには、上司側から声をかけることが推奨されています。

- 本人が体調不良や不眠を訴えている

- 急な遅刻・早退・欠勤が増えた

- 残業・休日出勤が増えた

- 業務パフォーマンスが著しく下がっている

- 身だしなみの乱れが顕著である

- 暗い表情をするようになった

- 挨拶やコミュニケーションに覇気がなくなった

普段の様子を知っていれば、違いに一目で気づくことができるでしょう。

「上司に相談したいけれど、プライベートなことで相談していいかわからない」と悩む部下のためにも、自ら声をかけていくことが大切です。

② 部下からの相談事に対応する

部下から相談事があったときには、親身になって対応しましょう。

どうしてもすぐに時間が取れない場合、改めて面談の時間を設けるなど対策し、決して放置しないことが重要です。

例え上司にとっては取るに足らない悩みに思われても、「話を傾聴してくれた」「しっかり時間をとってくれた」という満足感が組織全体への信頼につながります。

「悩み事があれば周りに相談する」という組織文化を築くことができれば、部下自身によるセルフケアもしやすくなるでしょう。無下にすることなく対応していくことが、ラインによるケアの第一歩です。

③ メンタル不調で休職した部下に対する復帰支援

もしメンタル不調で休職した部下がいれば、復職に向けた支援をおこないます。

一度休職してしまうと、たとえ症状が寛解しても復職に抵抗感や罪悪感を持つ人は多いものです。

主に下記のような心理が働いて、「復職したくてもできない状態」もしくは「復職と休職を繰り返す状態」に陥ることを知っておきましょう。

- 「また症状が出たらどうしよう」と不安に思う気持ち

- 「上司や同僚に迷惑がられているのでは」と人からの目を気にする気持ち

- 「心の病気のことは誰にも理解されない」と落ち込む気持ち

- 「ペースを下げて働きたいけど相談しづらい」と遠慮する気持ち

- 「今度こそ絶対に成功させなければ」と無理に意気込む気持ち

まずは、上司側から希望する働き方やペースについてヒアリングしていくことをおすすめします。

自分から言い出しにくいことであっても、上司からさりげなく話題をもちかけてもらうことで口にしやすくなる効果も期待できるでしょう。

また、メンタルヘルスに関する知識が浅ければ「自分も勉強していくが、困っていることがあれば何でも聞くから教えてほしい」と素直に伝えるのもひとつの手段です。産業医による衛生講和やセミナーなどの場で知識を入れ、少しずつケアの質を高めていってもよいでしょう。

(※休職中の部下とのやり取りで意識すべき点や、メンタル不調予防のポイントについては、下記の資料をご参照ください)

④ 職場環境の改善

部下が抱えるストレスは、必ずしもプライベートに関することだけとは限りません。

職場の環境・人間関係・業務ノルマなどが原因でプレッシャーを感じ、心が傷ついてしまう人も多いのです。

下記の項目をチェックして、自身の職場環境を振り返ってみましょう。

- 過大あるいは過少な業務量になっていないか

- 残業・休日出勤が常態化していないか

- 業務内容に合わせた適切な作業スペースが用意されているか

- 業務の役割や責任が明確か

- キャリアアップや人事評価の基準が分かりやすいか

- 円滑かつ風通しのよい人間関係を構築できているか

- 上司と部下の意思疎通がしやすいか

- 部下が意思決定に参加する機会があるか

課題がある場合は、長期的な目線で解決していくことが大切です。

また、ストレスに感じているポイントがないか部下へヒアリングを重ねてもよいでしょう。

上司が使えるメンタルヘルス対策サービス

次に、部下のメンタルヘルス対策に際し上司が使えるツールやサービスを紹介します。

自分ひとりで全て解決しようとすると、今度は上司のストレスが溜まりかねません。

外部のサービスや効率よく管理できるツールを活用し、スピーディーな解決を試みてみましょう。

➢ EAPサービス(従業員支援プログラム)

EAP(=Employee Assistance Program)とは、「従業員支援プログラム」のサービスの総称です。

代表的なサービスとして、下記が挙げられます。

- メンタルヘルスに関する相談窓口

- 休職社員に対する「リワークプログラム」

- 臨床心理士による「出張またはオンラインでのカウンセリング」

- セルフケアのための「ストレスマネジメント研修」や、上長向けの「ラインケア研修」

- 専門家による「職場改善コンサルティング」

- 産業医・顧問医の紹介

EAPを専門にしている企業は独自のノウハウを持っていることが多く、メンタルヘルスに関するナレッジが少ない企業でも利用しやすいことが利点です。

またパワハラなど労使トラブルに関する知見もあり、メンタルヘルス不調の責任が上司・職場にあると訴えられないための対処法を教えてもらえる可能性もあるでしょう。無理に自社で完結させようとせず、外部の専門家を頼ってみましょう。

➢ 組織サーベイツール

組織サーベイとは、アンケートのような選択式の調査を定期的に従業員に課す方法です。

エンゲージメントやモチベーションに加え、心理的安全性などを測定できるため、直接のヒアリングでは浮き彫りにならない組織と個人の健康リスクを可視化できます。

ストレスチェックのように年に1回かつ匿名で行うのではなく、実名で毎月の頻度で行うため、スムーズなケアと組織改善につながりやすいことが特徴です。部下の不調に早期に気づき、重篤化する前に専門家によるケアをしたい企業におすすめです。

また、1on1ミーティングなどを実施している企業では、面談の課題設定や効果測定など、1on1を形骸化させないために組織サーベイを活用するケースが増えています。

メンタル不調の部下と向き合う時のポイント

最後に、メンタル不調となってしまった部下と向き合う時のポイントについてお伝えします。

➢ 1人で対応しようとしない

上司は、部下にとって職場における最も身近な存在といえますが、部下から相談されたからといって上司ひとりで全てを解決する必要はありません。場合によっては産業医面談や社内相談窓口をすすめたり、人事を交えて面談することなども有効です。

1人で抱えこまず、人事や産業保健スタッフ(産業医・保健師・心理士)とチームである意識で、部下のメンタル不調に向き合っていきましょう。

➢ 自分自身のメンタルケアをする

部下のメンタル不調という一大事に、上司自身も大きなストレスを感じてしまうことはよくあります。どう対応しようか悩んでいると、気が付かないうちにストレスをためてしまうことも。

仕事のON/OFFを意識し、休日はしっかり休んで気分転換に努めましょう。

【まとめ】

「部下のメンタル不調は上司の責任である」という論調は多く、実際に職場でのストレスが原因でうつになったと労使裁判に至るケースも存在します。

しかし、メンタル不調の原因はさまざまな要因があり、部下のメンタル不調が上司の責任とは限りません。上司の役割として期待されている「ラインによるケア」について理解し、普段から部下の不調に気を配り、声をかけたり相談窓口につなげることが望ましいと言えるでしょう。

部下のメンタル不調にいち早く気づいて重篤化を予防するためには、今回ご紹介したEAPサービスや組織サーベイツールなどが役立ちます。

フェアワークでは産業医・臨床心理士をはじめとする専門家チームが、企業の健康経営をご支援いたします。ストレスチェックや組織サーベイの実施、オンラインカウンセリング(EAP)まで、まずはお気軽にお問合せください。